TOP完済後に過払い請求をするメリット

グレーゾーン金利で貸し付けをしているような消費者金融や信販会社との間で取引を継続して行い、その後完済している場合、必ず過払い金が発生しています。

発生している金額については取引期間と利率によって異なりますが、完済後に、利息制限法に違反して無効な金利の支払いについて、元金に充当する引き直し計算をすれば、必ず過払い金が発生します。

通常の過払い請求(取引継続中の過払い請求)の場合、基本料金が1社につき20,000円(1社のみの場合30,000円)と、取り戻した金額の20%ですが、完済後の請求の場合は、基本料金は0円です。取り戻した金額の20%のみが費用となります(消費税別)。

| |

基本料金(税別) |

過払い報酬(税別) |

訴訟実費 |

| 取引継続中の場合 |

20,000円(1社のみの場合30,000円) |

取り戻した金額の20% |

印紙代等※ |

| 完済後の場合 |

0円 |

取り戻した金額の20% |

印紙代等※ |

※印紙代は、訴状に貼って裁判所に提出する印紙の代金で、訴額に応じ増減があります。

訴額10万円の訴訟で1000円、100万円の訴訟で1万円になります。(→

訴訟実費について詳しくはこちら)

完済後の過払い請求については、着手金がありませんので、費用が過払い金を超える心配はありません。

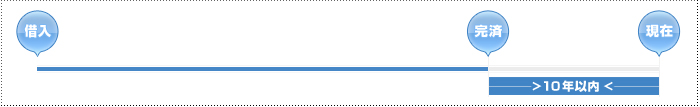

過払い返還請求権の消滅時効期間は、10年です。取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかります。

したがって、10年以上前に取引開始していても、取引が終了してから10年経過していないのであれば、過払い金返還請求が可能であることになります。

ただし、取引の終了時点から10年が経過していなかったとしても、取引中に一旦完済して、再度借入をしているケースでは、一旦完済をした時点から10年が経過しているとして、完済時点で発生している過払い金については、時効により請求ができない場合があります。

完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができます。取引が一連の取引といえるかどうかは、基準が完全には定まっておらず、よく過払い訴訟で争点となります。再度借入をするときに契約書を作成しておらず、従来使用していたキャッシング用のカードで再借入れをしたようなケースであれば、裁判でも一連の取引と認められる可能性が高くなると言えます。

完済後に過払い返還請求をした場合、信用情報には事故情報として登録されることはありません。平成22年4月19日に、過払い請求による信用情報の登録が、廃止されましたので、完済後の過払い請求によって信用情報機関に事故情報が登録されることはなくなりました。

完済する前、取引中の過払い請求と

完済後の過払い請求の違いについて、

ご質問やご不明な点があれば、お気軽に

お問い合わせ下さい!

![]()

![]()